目次

建築物の排水・通気配管において、耐火VPと耐火二層管という2種類の管材が使われています。どちらも防火区画貫通部で使用できる耐火性配管ですが、構造や性能、施工方法、経済性などに違いがあります。本記事では、これら2種類の配管の違いを詳しく比較し、それぞれの特徴や使い分けについて徹底解説します。

基本構造の違い

耐火VP(Fireproof PVC Pipe)は、塩化ビニル樹脂(PVC)を3層構造にした配管です。内外層が一般的な硬質塩化ビニル(VP管)と同じ樹脂でできており、中間層には膨張黒鉛と難燃剤等を配合した耐火性樹脂が用いられています。火災時には中間層の耐火樹脂が高温で膨張し、貫通部を塞ぐことで断熱・遮炎する仕組みです。このように耐火VPは塩ビ単体で耐火性を持たせた管材であり、従来の鉄管や耐火二層管に比べ構造がシンプルです。

一方、耐火二層管は、内側に硬質塩化ビニル管(VP管)を使用し、その外側を繊維強化セメントモルタルなどの耐火被覆で覆った二層構造の配管です。内側の塩ビ管が排水や通気を流す本体で、外側の耐火被覆層が火災時に炎や熱を遮断し延焼を防ぎます。耐火二層管は日本で古くから使われており、別名でトミジ管とも呼ばれています。構造上は内側がPVC、外側が耐火性のセメント系材料という点で、耐火VPの3層構造とは異なります。

耐火VPの代表的なメーカーと接着剤

代表的なメーカー

耐火VP管の代表的なメーカーとして、積水化学工業とクボタケミックスが挙げられます。積水化学は2007年に日本で初めて耐火VP管「エスロン耐火VPパイプ」を開発したパイオニアです。一方、クボタケミックスも「KC耐火ビニルパイプ」を製造・販売しています。両社のパイプ本体の色は緑色でほぼ同じですが、施工品質の管理をしやすくする工夫に違いが見られます。両社とも、接着剤の塗り忘れや挿入不足といった施工不良を防ぐため、透明な継手をラインナップしています。特にクボタケミックスは、透明な継手と青色の接着剤を組み合わせることで、接着剤の塗布状況が一目でわかるようにしており、施工管理の確実性を高めています。

使用する接着剤

耐火VPの接合には、塩ビ管用の接着剤が使用されます。施工方法は通常の塩ビ管と同様で、管の差し込み側と継手の受け口側の両方に接着剤を均一に塗布し、速やかに挿入・固定します。前述の通り、メーカーによっては施工管理を容易にするために、透明な継手と組み合わせて使用する着色された接着剤(青色など)を用意しています。なお、塩ビ管用接着剤には有機溶剤が含まれているため、使用する際は換気を十分に行い、火気に注意する必要があります。

耐火性能と認定

耐火VPは日本初の耐火性プラスチック管であり、国土交通大臣認定および日本消防設備安全センターの性能評定を取得しています。具体的には、共住区画(耐火2階建て以上の住宅等)および令8区画(耐火8階建て以上の建築物)に対応した認定・評定を取得しており、これにより防火区画貫通部で耐火被覆処理を施さなくてもプラスチック管単体で火災時の延焼を防げるとされています。耐火VPの耐火性能は、中間層の膨張黒鉛が火災時に開口部を塞ぎ炎や煙の流れを遮断することで発揮されます。実際、耐火VPパイプと耐火DV継手を組み合わせることで、区画貫通部の延焼を確実に防止できるとされています。

耐火二層管もまた防火区画貫通部に使用できる管材であり、国土交通大臣の認定を受けた製品が用いられます。耐火二層管には各メーカーごとに認定番号が付与されており、壁貫通用は「PS060WL-◯◯◯◯」、床貫通用は「PS060FL-◯◯◯◯」というように識別できます。耐火二層管の耐火性能は、外側のモルタル被覆層が高い耐火性を持ち火災時に延焼を防ぐことによって発揮されます。内側の塩ビ管自体はPVCであり、火災時には内管が溶融・破損し得ますが、外側の耐火層によって延焼を抑え内管の機能を一定時間維持することができます。耐火二層管はその耐火性能・安全性が確認された製品に認定番号が付与されており、設計時には認定書の内容を確認して使用する必要があります。

これらの認定・評定制度により、両者とも基準を満たした耐火性を備えている点は共通しています。ただし耐火VPは「耐火性プラスチック管」として新たな認定を取得した製品であり、耐火二層管は「塩ビ管+耐火被覆」という構造で長年認定を受けてきたものです。いずれも建築基準法上の耐火配管として使用可能ですが、耐火VPはメーカーごとの認定番号(例:「FS-VP」シリーズは積水化学の耐火VP)を確認し、耐火二層管もメーカー認定番号(例:PS060WL型番)を確認して使う必要があります。

施工性の違い

耐火VPは従来の塩ビ管と同等の取り扱い性を持つ点が大きな特徴です。耐火VPも塩ビ管用接着剤で継手に接続でき、従来の塩ビ管と同じように切断・加工が容易です。また、耐火VPは軽量で、従来の耐火二層管に比べ重量が約25%軽減されています。実際、耐火VPの100A(呼び径100)管1mあたりの重量は約3.5kg程度で、従来の耐火二層管の約半分の重さです。軽量なため運搬や組立がしやすく、熟練職人の不足も背景に施工性が抜群と評価されています。また、耐火VPは保温材が不要であり、夏場に排水管からの結露(防露)対策を講じる必要がないため、従来の耐火二層管と比べ施工工程が簡略化されます。こうした施工上の利点から、「耐火VPパイプは軽くて扱いやすく、VP管と同じように施工でき、保温もいらない」という声が現場から聞かれています。

一方、耐火二層管は外側にモルタル被覆があるため、施工上注意が必要な点があります。まず重量が重いため、取り扱い時には2人で持ち上げるなどの工夫が必要です。また硬さが高いため、曲げ加工や切断加工が難しく、ダイヤモンドカッターなど専用の工具で切断する必要があります。耐火二層管の内管(塩ビ管)と継手との接合には、塩ビ管用接着剤を継手内面と管端に均一に塗布し、ストッパーまで挿入して固定する手順です。ただし被覆層が硬質なため、接着時に被覆がずれてしまう恐れがあり、挿入不足だと漏水の原因となります。また、耐火二層管は熱膨張を許容するための伸縮継手を設置する必要があります。通常、耐火二層管の立て管は4m以下になるよう伸縮継手を設置し、伸びしろを確保する必要があります。このように、耐火二層管は塩ビ管ほど柔軟ではなく施工の手間がかかる点で耐火VPとは異なります。

さらに、耐火二層管の施工時には目地材(メジ材)の施工も必要です。耐火二層管はモルタル被覆のため、床や壁への貫通部では目地材で隙間を埋める必要があります。目地材としては通常、膨張黒鉛入りの耐火テープ(FDPテープ)が用いられ、パイプと壁の間を封止して煙や炎の侵入を防ぎます。目地材の施工は熟練が必要で、耐火二層管を施工する際は「メジ材が直接皮膚にふれないよう手袋を着用」「屋外配管の目地にはけい酸ソーダ系メジ材は使用しない」等の注意点もあります。これらの点を踏まえると、耐火二層管は施工工程が多く手間がかかる反面、耐火VPは塩ビ管並みに扱いやすく施工性に優れると言えます。

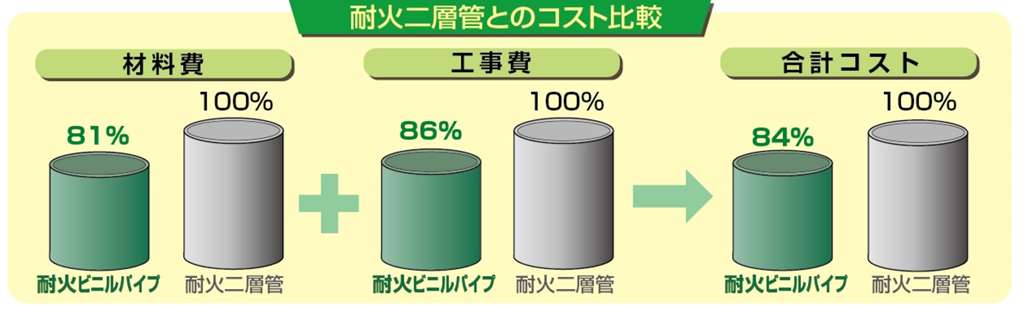

経済性の比較

材料費の面では、一般に耐火二層管の方が安価とされています。耐火二層管は長年使われてきた従来品であり、大量生産によるコストダウンが進んでいます。一方、耐火VPは新製品であり、初期のコストが若干高めになる場合があります。例えば、積水化学の耐火VP(エスロン耐火VP)は100A(呼び径100)の直管4mあたりの価格が約7,000円程度(税込)で、耐火二層管に比べて高価です。また耐火VP用の継手(耐火DV継手など)も、塩ビ管継手より高価になる場合があります。ただし施工性の向上による工期短縮効果から、耐火VPは施工費・ランニングコストの面で経済的との声もあります。例えば、耐火二層管では保温工事が必要な場合がありますが、耐火VPでは保温材不要のため材料費+施工費でコスト削減が可能です。実際、ある比較モデルでは「耐火二層管を100とした場合、耐火VPの施工費は約89%、材料費は約56%に抑えられた」とのデータもあります。このように、耐火VPは初期コストは高いものの施工省力化でトータルコストを下げられる点で有利な場合があります。

ランニングコストや寿命についても、両者は比較可能です。耐火二層管は内管が塩ビ管であるため耐薬品性・耐食性に優れ、長期間でも劣化しにくいです。実際、耐火二層管は「腐食しにくく半世紀以上使える」と評されています。耐火VPも内管が塩ビ樹脂であり、同様に耐薬品性・耐食性に優れます。また耐火VPは塩ビ管同様に約50年以上の耐用年数が期待できるとされています。従って、ランニングコスト(定期点検や更新頻度)に大きな差はないと考えられます。ただし耐火二層管は被覆の劣化に注意が必要です。長期間の屋外露出や振動で被覆が亀裂すると、耐火性能が低下する可能性があります。そのため、定期点検で被覆状況を確認し、必要に応じて補修することが望まれます。耐火VPは被覆がないため、こうした劣化リスクはありません。

総じて、初期コストは耐火二層管が安いが、耐火VPは施工省力化で総合的なコスト効率が良いと言えます。また両者とも長寿命で耐食性が高いため、ランニングコストに大きな差はないでしょう。

他の配管との組み合わせ・適用範囲

耐火VPは主に排水・通気用の配管として使用されます。具体的には、生活排水(汚水)、雑排水、雨水、通気管などに適用可能です。特に防火区画の貫通部に耐火VPパイプと耐火DV継手を用いることで、従来必要だった耐火被覆処理なしに延焼を防ぐことができます。耐火VPは軽量で加工しやすいため、住宅やオフィスビルなどの中低層建築での採用が広がっています。一方で、耐火VPは耐熱性が限定的であり、60℃以上の高温水は長時間流せない点に注意が必要です。また、耐火VPは水道管や配電線管用途には使用できません(認定対象外)。従って、配管用途によって使い分ける必要があります。

耐火二層管も同様に排水・通気管として広く使われています。耐火二層管は主に建築基準法における防火区画を貫通する際に用いられる管材であり、特に共住区画(耐火2階建て以上の住宅)や高層建築の貫通部で多用されています。一般的な住宅からマンション、ホテル、オフィスビル、病院、学校など、様々な建築物で採用例があります。耐火二層管は耐震性や遮音性にも優れており、この点でも評価されています。ただし、耐火二層管の使用可能な径には制限があります。JIS規格上、耐火二層管は呼び径40~150mm程度までであり、150mmを超える大口径の配管には適用できません。一方、耐火VPは近年では呼び径200mmまでの管が登場し、排水横主管や臭突管など大口径配管にも耐火VPを使用可能になりました。これにより、排水・通気の全系統を耐火VPで構築することも可能となりました。

また、耐火二層管は伸縮継手の設置が必須である点にも留意が必要です。前述の通り、耐火二層管は熱伸びしろを確保するため4m以下の長さに区切って伸縮継手を入れる必要があります。耐火VPも熱伸びしろは考慮する必要がありますが、耐火二層管ほど厳密ではありません。また、耐火二層管は内外層材質が異なるため、他の管種との接続には注意が必要です。例えば、耐火二層管と鋳鉄管(排水管)を接続する場合、耐火二層管の外管と鋳鉄管のフランジをメタル継手で接続し、その周囲を耐火テープで目地するといった手順になります。耐火VPと鋳鉄管を接続する場合は、耐火二層管と同様にフランジ継手を用いて接続し、目地材で貫通部を埋めることが一般的です。このように、異種管種との接続はいずれもフランジ継手+目地材で対応しますが、耐火二層管は被覆があるため目地材の厚さ等に注意が必要です。

総じて、耐火VPは主に中低層の排水・通気用に適し、耐火二層管は防火区画貫通部での使用が中心です。耐火二層管は大口径化に限界がある一方、耐火VPは大口径化が進み適用範囲が広がっています。また、耐火二層管は伸縮継手や目地材の設置が必要な点が耐火VPと異なります。

施工手順の違い(耐火VP vs 耐火二層管)

最後に、耐火VPと耐火二層管それぞれの施工手順の違いを整理します。

耐火VPの施工手順(概要):

- 管の切断と準備: 耐火VPは通常の塩ビ管と同様に電動カッター等で切断します。耐火VPは軽量で扱いやすいため、一人でも容易に切断できます。切断後は管端のバリ取りを行います。

- 継手への挿入: 耐火VP用の耐火DV継手(あるいは耐火プラAD継手など)を用意し、継手の受口内面と耐火VP管の挿入部外周に塩ビ管用接着剤を均一に塗布します。接着剤はJIS規格に適合したものを使用し、所定時間放置後に管を継手受口に挿入します。耐火VPは硬さが高いため、挿入時に力を入れてストッパーまで押し込みます。挿入後は数分間放置して接着剤が硬化します。

- 区画貫通部の施工(必要な場合): 耐火VPは耐火被覆がないため、火災時に貫通部から延焼する恐れがあります。そのため、防火区画の貫通部に耐火VPを通す場合は、耐火DV継手を貫通部に配置し、その周囲を耐火テープで目地する必要があります。耐火DV継手は耐火VPと組み合わせて延焼を遅らせる特殊配合を採用しており、これと耐火テープで貫通部を処理することで延焼を確実に防止できます。耐火VPと耐火DV継手は必ず1m以内の範囲で組み合わせて使用するよう指示されています。

- その他の施工: 耐火VPの横枝管接続は、ゴム輪ワンタッチ継手を使用することも可能です。また、耐火VPは保温材が不要なため、結露対策のテープや断熱材を巻く必要がありません。必要に応じて支持金具を取り付け、配管を固定します。耐火VPの伸縮は塩ビ管と同様に考慮し、必要に応じて伸縮継手を設置します。

耐火二層管の施工手順(概要):

- 管の切断と準備: 耐火二層管は硬質なため、ダイヤモンドカッターやダイヤモンドグラインダーで切断します。耐火二層管は重いため、切断時には片持ちにしないよう注意します。切断後、外管(モルタル被覆)と内管(塩ビ管)の端を整え、不要なパウダーやバリを除去します。

- 継手への挿入: 耐火二層管用のメジフリー継手(DV継手やソケット等)を用います。継手の受口内面と耐火二層管の挿入部外周に塩ビ管用接着剤を均一に塗布し、所定時間放置後に管を受口に挿入します。耐火二層管は内管が硬いため、押し込み時に被覆がずれないよう絶対に斜めに挿入しないよう注意します。挿入後はストッパーまで押し込み、接着剤が硬化するまで放置します。接着時に被覆がずれていないか確認し、必要に応じて修正します。

- 伸縮継手の設置: 耐火二層管は熱伸びしろを確保するため、伸縮継手を設置します。通常、立て管は4m以下に区切り、各区間に伸縮継手を配置します。伸縮継手には塩ビ管用接着剤で接続し、ストッパーまで挿入します。耐火二層管の場合、伸縮継手と本体管の間には伸びしろ(隙間)を残し、火災時の熱膨張を吸収できるようにします。

- 目地材の施工: 耐火二層管はモルタル被覆のため、貫通部(床や壁)での目地施工が必須です。貫通部の穴に耐火二層管を通し、パイプと壁の間に膨張黒鉛入りの耐火テープ(FDPテープ)を巻き付けます。テープはパイプ周囲を隙間なく巻き、火災時に膨張して煙や炎を遮断します。床貫通の場合、床下にもテープを巻き、床材との間を塞ぎます。目地施工は施工マニュアルに従い、十分な厚さで行います。

- その他の施工: 耐火二層管の横枝管接続も、ゴム輪ワンタッチ継手やソケット継手で可能です。また、耐火二層管は保温材の巻き付けが必要です。夏場に排水管が結露する可能性があるため、外管(モルタル被覆)の周囲に断熱材を巻き、結露水の滴下を防ぎます。保温材は接着テープで固定し、防水シートで覆うなどの対策を行います。さらに、耐火二層管は支持金具で固定しますが、塩ビ管ほど柔軟でないため、振動に対してもしっかり固定しておく必要があります。

以上のように、耐火VPと耐火二層管の施工手順は基本的に塩ビ管継手の接着によるもので共通しています。しかし耐火二層管は被覆があるため切断・加工・目地など細かな手順で注意が必要です。耐火VPは塩ビ管並みに扱いやすく、施工が簡単で工期短縮に寄与する点が利点です。

まとめ:どちらを選ぶべきか

耐火VPと耐火二層管は、いずれも防火区画貫通部に適用可能な耐火性配管ですが、その構造・性能・施工性・経済性に違いがあります。以下に主な違いをまとめます。

- 構造: 耐火VPは内外層が塩ビ、中間層が耐火樹脂の3層構造。耐火二層管は内側が塩ビ管、外側がモルタル被覆の2層構造。

- 耐火性能: 両者とも国土交通大臣認定を取得し、建築基準法上の耐火配管として使用可能。耐火VPは火災時に中間層の膨張で延焼を遮断、耐火二層管は外側のモルタルで延焼を防ぐ。

- 施工性: 耐火VPは軽量で扱いやすく、塩ビ管と同等の施工性。耐火二層管は重く硬く、施工に手間がかかる。耐火VPは保温材不要で施工工程が簡略化。

- 経済性: 初期材料費は耐火二層管が安価。耐火VPは新製品のため若干高価だが、施工省力化でトータルコストを下げられる。両者とも長寿命で耐食性が高い。

- 適用範囲: 耐火VPは排水・通気管(40~200mm)に広く使用。耐火二層管は防火区画貫通部(40~150mm)で多用。耐火二層管は大口径には不向き。

以上を踏まえると、中低層建築の排水・通気配管では耐火VPが優れた施工性と経済性から適しています。特に人手不足や工期短縮が課題の場合、耐火VPは塩ビ管並みの施工で耐火性を備えるため魅力的です。一方、高層建築や大規模建築の防火区画貫通部では耐火二層管が従来からの信頼性と耐震・遮音性能を活かして採用されています。耐火二層管は長年の実績があり、大口径化が進んだ耐火VPに比べても設計・施工の手順が確立している点で安心感があります。

要するに、耐火VPは「塩ビ管のように扱いやすく軽量で施工省力化できる耐火配管」であり、耐火二層管は「従来からの耐火被覆構造で信頼性の高い耐火配管」という違いがあります。建築物の用途や規模、現場の施工条件に応じて適切な管材を選定することが重要です。いずれの管材も防火性能は確認済みですが、施工性や経済性を考慮し、最新の技術動向も見据えて最適な管材を選択することが望まれます。

コメント