目次

- ポリ粉体ライニング鋼管(PA・PB・PD)の概要と特徴

- 塩ビライニング鋼管(VA・VB・VD)の概要と特徴

- ポリ粉体ライニング鋼管 vs 塩ビライニング鋼管:違いを比較

- 現在の市場動向とポリ粉体ライニング鋼管の希少性

- おわりに:用途に応じた配管材の選定

給水配管では、従来の亜鉛メッキ鋼管(白管)に代わり、内面に樹脂ライニングを施した鋼管が広く使われています。中でも代表的なのがポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB・PD管)と硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB・VD管)です。これらはいずれも鋼管の内面を樹脂でコーティングして耐食性を高めたものですが、使用する樹脂材料や適用箇所によって特徴が異なります。本記事では、ポリ粉体ライニング鋼管(PA・PB・PD)と塩ビライニング鋼管(VA・VB・VD)の違いを詳しく解説し、現在の市場動向についても触れます。

ポリ粉体ライニング鋼管(PA・PB・PD)の概要と特徴

ポリエチレン粉体ライニング鋼管は、炭素鋼鋼管(SGP)の内面にポリエチレン(PE)樹脂の粉体を融着ライニングした防食鋼管です。内面のポリエチレン被膜により長期の耐水性・耐久性を備え、水道給水用配管として衛生的に使用できます。ポリエチレンは柔軟性と強靭性に優れ、鋼管内面に強固に密着しているため、外力や衝撃を受けてもライニングが剥離しにくく、高い耐久性を示します。また、低温特性にも優れており、寒冷地でも使用可能です。JWWA規格(日本水道協会規格)K132によって定められており、日本製鉄やJFEスチールなどのメーカーが製造しています。

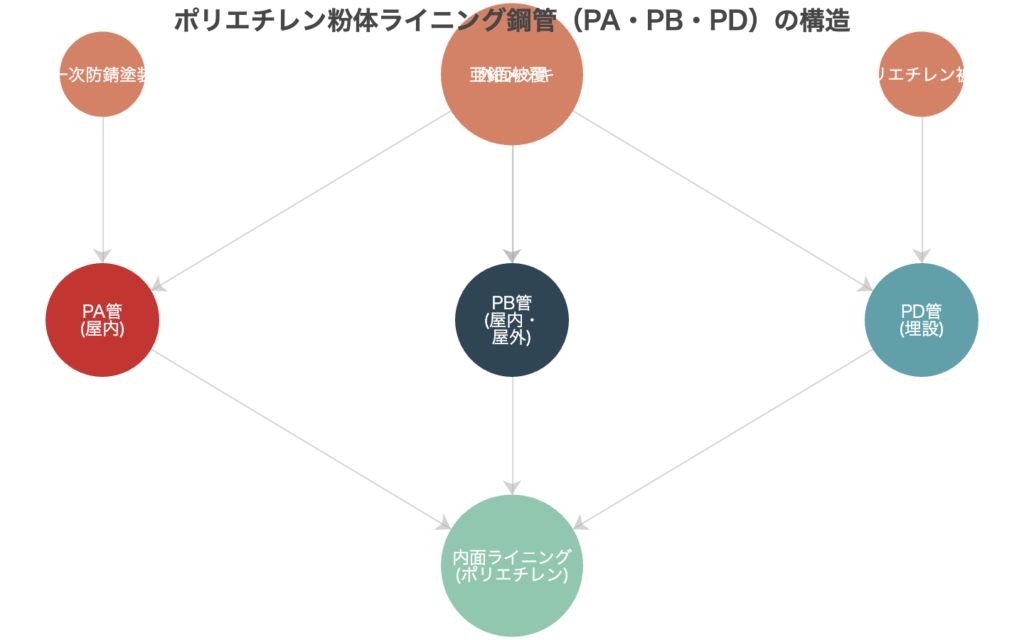

ポリ粉体ライニング鋼管は外面の防食被覆の違いによりPA・PB・PDの3種類に分類されます。以下の図は、これらの構造の違いを視覚的に示しています。

- PA管(SGP-PA): 外面は一次防錆塗装(薄い茶色)のみで、内面にポリエチレン被膜を施したものです。一次防錆塗装は短期間の屋外暴露に耐える程度であり、基本的に屋内配管に使用されます。

- PB管(SGP-PB): 外面に溶融亜鉛メッキを施し(銀白色)、内面にポリエチレン被膜を施したものです。外面の亜鉛メッキにより屋外でも10~20年程度の防錆性能があるため、屋内配管および屋外露出配管に使用されます。

- PD管(SGP-PD): 外面にポリエチレン樹脂を被覆(青い被膜)し、内面にもポリエチレン被膜を施したものです。内外面とも樹脂で完全に覆われているため防食性が極めて高く、地中埋設配管に適しています。

ポリ粉体ライニング鋼管は、使用温度範囲が約-30~40℃、最高使用圧力は1.0MPa程度とされており、主に冷水の給水配管に用いられます。内面のポリエチレンライニングにより鋼管本来の機械的強度を保ちつつ、耐食性・耐薬品性に優れています。また、ポリエチレンは比重が小さいため塩ビライニング鋼管より軽量で、寒冷地でもライニングが脆化しにくいという利点があります。さらに、近年では転造ねじ加工(ねじ切り時にライニングを剥離させない加工法)が適用可能になり、施工時の信頼性も向上しています。

塩ビライニング鋼管(VA・VB・VD)の概要と特徴

硬質塩化ビニルライニング鋼管は、炭素鋼鋼管(SGP)の内面に硬質塩化ビニル(PVC)樹脂をライニングした防食鋼管です。原管には一般に白管(亜鉛メッキ鋼管)が用いられ、内面の硬質塩ビライニングによって鋼管の耐食性を飛躍的に高めています。鋼管の強度と塩ビライニングの耐食性・耐薬品性を兼ね備えた複合管であり、高い機械的強度と耐久性を持ちます。日本水道協会規格JWWA K116(旧称JWWA K116)によって規格化されており、昭和40年代から給水配管として普及してきた歴史のある配管材です。

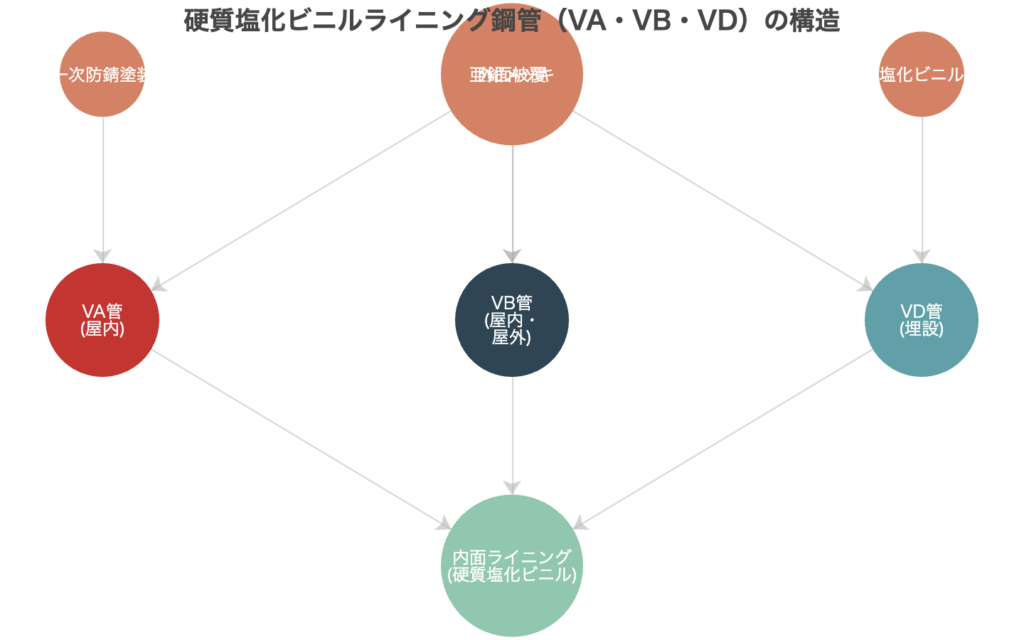

塩ビライニング鋼管も外面の処理方法によりVA・VB・VDの3種類があります。以下の図は、これらの構造の違いを示しています。

- VA管(SGP-VA): 外面は一次防錆塗装(赤みがかった茶色)のみで、内面に硬質塩化ビニル被膜を施したものです。防錆塗装は約半年程度の屋外暴露に耐えるレベルであり、基本的に屋内配管に使用されます。

- VB管(SGP-VB): 外面に溶融亜鉛メッキを施し(銀白色)、内面に硬質塩化ビニル被膜を施したものです。亜鉛メッキにより屋外でも長期間防錆できるため、屋内配管や屋外露出配管に使用されます。

- VD管(SGP-VD): 外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆(水色の被膜)し、内面にも硬質塩ビ被膜を施したものです。内外面とも塩ビ樹脂で保護されているため防食性に極めて優れ、地中埋設配管に適しています。

塩ビライニング鋼管は使用温度が40℃以下(耐熱用タイプでは85℃以下)、使用圧力は呼び径により異なりますが概ね1.0MPa程度までとされています。主に冷水の給水配管に用いられ、必要に応じて耐熱用塩ビライニング鋼管(HVA管など)を用いて給湯・空調の冷温水配管にも使用できます。硬質塩ビライニングは表面が非常に平滑で摩擦抵抗が小さいため、水の流れに対する圧力損失が少なく、設計流量を大きく取れるという利点があります。また、ポリ粉体ライニング鋼管よりライニング層が硬質であるため、機械的強度(剛性)の点でやや優れるとされています。一方で塩化ビニルは低温で脆くなりやすい性質があるため、寒冷地では注意が必要です(一般に-15℃以下では脆化の恐れがあります)。

ポリ粉体ライニング鋼管 vs 塩ビライニング鋼管:違いを比較

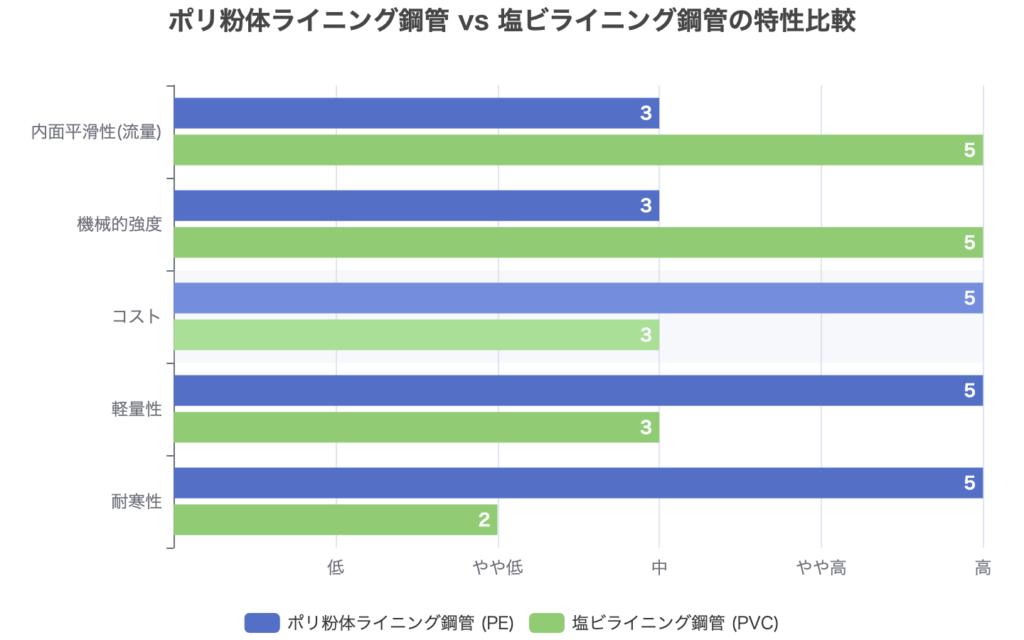

ポリ粉体ライニング鋼管(PA・PB・PD)と塩ビライニング鋼管(VA・VB・VD)は、いずれも鋼管の内面を樹脂ライニングした点で共通しています。そのため基本的な用途は重なり、屋内給水配管や屋外露出配管、埋設配管などで相互に代替可能な場合も多いのですが、両者には以下のような違いがあります。

- 使用樹脂の種類: ポリ粉体ライニング鋼管は内面にポリエチレン(PE)樹脂をコーティングしており、塩ビライニング鋼管は硬質塩化ビニル(PVC)樹脂をライニングしています。樹脂材料の違いにより、耐熱性・耐寒性・強度などの特性に差が出ます。

- 耐熱性・耐寒性: 硬質塩化ビニルは高温で軟化しやすく低温で脆化しやすいため、使用温度範囲がおおむね-15~40℃程度に限定されます。一方ポリエチレンは耐寒性に優れ、-30℃程度まで脆化せず使用できます。そのため寒冷地向けにはポリ粉体ライニング鋼管の方が適しています。逆に耐熱性はどちらも40℃以下の冷水用途が基本ですが、塩ビライニング鋼管には特殊な耐熱タイプ(HVA管など)が存在し、85℃程度までの給湯にも使用できます。

- 機械的強度・剛性: 塩ビライニング鋼管の方がライニング層が硬質で剛性が高いため、振動や衝撃に対する強度がやや優れる傾向があります。また内面ライニングが平滑で摩擦抵抗が小さいため、同一呼び径でも流量損失が少なく設計流量を大きく取れるという利点があります。ポリ粉体ライニング鋼管はライニングが柔軟なため、若干内面の滑らかさや剛性では塩ビライニングに劣るものの、鋼管自体の強度を維持しており実用上問題ありません。

- 軽さと施工性: ポリエチレンは塩化ビニルより比重が小さいため、ポリ粉体ライニング鋼管の方が軽量です。重量が軽いということは施工時の取り扱いが楽になるメリットがあります。またポリエチレンライニングは衝撃に強いため、施工中にライニングが傷つきにくいという利点もあります。

- 価格: 一般にポリ粉体ライニング鋼管は塩ビライニング鋼管よりやや安価です。これはポリエチレン樹脂自体が安価であること、およびライニング加工プロセスの効率化などによるものと考えられます。ただし価格差は大きくはなく、規格や呼び径によっても変動します。

- 環境・リサイクル: 近年は環境配慮の観点からも材料選定が注目されています。ポリエチレンは塩素を含まない樹脂であり、焼却時に有害ガスが発生しにくいため環境負荷が比較的小さいとされます。またリサイクル性にも優れ、使用済み鋼管から樹脂を分離して鋼材をリサイクルしやすいというメリットがあります。一方、塩化ビニルは塩素を含むため焼却時に塩化水素ガスなどが発生する可能性があり、リサイクルも複雑です。ただし塩ビライニング鋼管についても業界団体がリサイクルシステムを整備しており、再資源化率の向上に取り組んでいます。

以上のように、ポリ粉体ライニング鋼管と塩ビライニング鋼管にはそれぞれ長所短所があります。用途や設置環境に応じて使い分けられますが、現在の国内給水配管では両者が「内面樹脂被覆鋼管」の代表として並び称され、主流の配管材となっています。特に公共建築物やビルの給水・空調配管では、これらライニング鋼管が広く採用されてきました。

以下の図は、両者の特性を視覚的に比較したものです。

現在の市場動向とポリ粉体ライニング鋼管の希少性

さて、ここからは現在の市場動向について触れます。質問でも触れられていますが、「ポリ粉体ライニング鋼管は今はほとんど市場に出回っていない」という指摘があります。実際、国内におけるポリ粉体ライニング鋼管の存在感は塩ビライニング鋼管に比べて低く、市場シェアも小さいのが現状です。

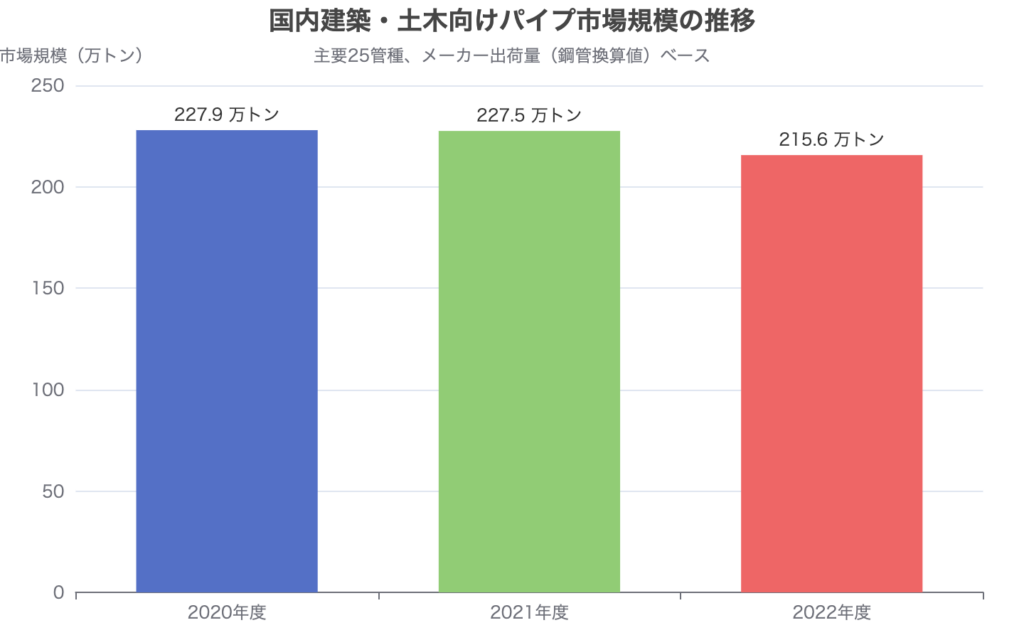

まず、国内市場の全体像を見ると、建築・土木向けパイプ市場は近年減少傾向にあります。矢野経済研究所の調査によれば、2022年度の建築・土木向け主要25管種の市場規模は、メーカー出荷量(鋼管換算値)ベースで前年度比5.2%減の215万6,000トンと推計されていますこのような市場環境の中で、ライニング鋼管の位置づけも変化してきています。

塩ビライニング鋼管は昭和40年代に開発・実用化され、昭和50年代には公共建築工事の標準仕様書に採用されるなどして急速に普及しました。最盛期には年間11万トン超の需要がありましたが、その後他管種の台頭により需要は減少傾向に転じました。しかしながら現在でも公共建築工事における給水管では、塩ビライニング鋼管が依然として70~80%という高いシェアを占めているとの分析があります。実際、2017年時点の商業施設向け調査では、上水道配管で塩ビライニング鋼管の使用比率が45.7%(前回比3.7ポイント低下)と首位であり、ライニング鋼管全体で過半数(51.2%)を占めていました。このように塩ビライニング鋼管は長年の実績と信頼により、今なお多くのプロジェクトで採用されています。

一方、ポリ粉体ライニング鋼管は昭和60年代~平成初期にかけて開発・普及が進み、塩ビライニング鋼管に代わる新しい防食鋼管として注目されました。日本製鉄(旧住友金属工業)は「スミコートPE」、JFEスチールは「PFP®」などの商品名でポリ粉体ライニング鋼管を展開し、環境負荷低減や施工性向上を謳っていました。しかしながら市場浸透の度合いは限定的で、現在では塩ビライニング鋼管に比べて出荷量・市場シェアが小さいのが実情です[。その理由としては、以下のような点が考えられます。

- プロの信頼感・慣習: 塩ビライニング鋼管は長年の実績があり、設計者や施工業者の間で高い信頼を得ています。それに対しポリ粉体ライニング鋼管は登場が遅く、現場での実績も蓄積途上であったため、「ライニングの密着性や耐久性に不安がある」といった懸念から敬遠されるケースもありました。実際、「ゼネコンやサブコンの間でライニングの信頼性に対する懸念から、ポリ粉体ライニング鋼管の伸びにも限界がある」との指摘があります。このように慣習や安心感の面で塩ビライニング鋼管が優位に立っていたことが、ポリ粉体ライニング鋼管普及の妨げとなったと考えられます。

- 他管種との競合: 給水配管材料としては、ライニング鋼管以外にもステンレス鋼管や樹脂管(塩ビ管・ポリエチレン管・ポリブテン管等)が選択肢となっています。特に近年はステンレス鋼管が高層ビルや高耐久が必要な施設で採用されるケースが増え、一方で住宅向けでは耐衝撃性硬質塩ビ管(HIVP)や架橋ポリエチレン管(PEX管)など樹脂管の普及も進んでいます。こうした中で、ポリ粉体ライニング鋼管は塩ビライニング鋼管と特性が似ている割に実績が浅いため、新規案件で採用される機会が限られがちでした。結果として市場シェアが伸び悩み、存在感が薄くなってしまったのです。

- メーカーの生産体制: ポリ粉体ライニング鋼管のメーカー数は限られています。日本製鉄とJFEスチールが主要メーカーであり、他には協成や積水化学工業など一部です。これに対し塩ビライニング鋼管は日本製鉄・JFEのほか、積水化学工業(エスロンLP)、協成など複数メーカーが競合しており、品揃えも豊富です。メーカー数の少なさも、市場での入手容易性や情報発信力の面でポリ粉体ライニング鋼管を後れにしている一因と言えるでしょう。

以上の理由から、現在では塩ビライニング鋼管が国内給水配管市場で大きなシェアを占め、ポリ粉体ライニング鋼管はそれに比べると希少な状況にあります。ただし「市場に出回っていない」という表現は、あくまで塩ビライニング鋼管と比較した相対的なものです。実際、ポリ粉体ライニング鋼管は日本水道協会規格にも収録されており、JFEスチールでは現在もPB ,PDは製造・販売を続けています。寒冷地や特定のプロジェクトではその特性を活かして採用されており、需要が全く無いわけではありません。また、環境配慮やリサイクル性といった観点から再評価される可能性もあり、今後の動向も注視されます。

おわりに:用途に応じた配管材の選定

ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB・PD)と硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB・VD)は、いずれも鋼管の強度と樹脂の耐食性を兼ね備えた優れた配管材です。それぞれに特徴があり、塩ビライニング鋼管の方が機械的強度や耐熱性(一部)でやや優れ、ポリ粉体ライニング鋼管の方が軽量で耐寒性・コスト面で優位といった違いがあります。現在の国内市場では塩ビライニング鋼管が主流で、ポリ粉体ライニング鋼管はそれに比べると希少ですが、それぞれの長所を活かした使い分けがなされています。

配管材を選定する際には、使用環境(温度・湿度・埋設か露出か等)、必要強度、コスト、施工性、環境負荷など様々な要素を総合的に考慮する必要があります。ライニング鋼管は金属管の中では比較的安価で施工も容易なため、中低層建築物や一般住宅の給水配管に広く使われていますが、高層ビルや特殊な用途ではステンレス管や樹脂管も選択肢となります。本記事が、ポリ粉体ライニング鋼管と塩ビライニング鋼管の違いを理解し、適切な配管材を選定する一助になれば幸いです。

コメント